《我想念我自己》(Still Alice)是一部安靜卻震撼的電影。茱莉安.摩爾(Julianne Moore)憑藉本片榮獲奧斯卡影后及多項殊榮。她所飾演的主角愛麗絲(Alice),是一位優雅睿智的語言學教授,事業有成,家庭美滿,卻在五十歲時被診斷為「早發性阿茲海默症」。電影沒有用誇張的煽情手法,而是以極為日常、細膩的方式,帶觀眾走進一個人慢慢「遺忘自己」的過程。這種相當克制的表達,反而讓電影更真實,更加觸動人心。

病魔殘忍打擊

身為語言學家的愛麗絲,在病發後,逐漸失去記憶與表達能力。她開始忘記熟悉的單字,忘記原本清晰的路徑,甚至忘記親人的名字。為了維持尊嚴與自主,聰明的她用盡各種方法對抗遺忘:設下手機提醒、在鏡子前自我測驗,甚至錄下訊息給「未來的自己」。然而,疾病的侵蝕無情而不可逆轉,讓她一次次地陷入無助與難堪。儘管如此,她仍在研討會上勇敢地宣示:「我不是在受苦,我還在奮鬥,我還在這裡。」

愛能跨越鴻溝

隨著病程推進,愛麗絲漸漸失去語言與思考能力,原本堅強的心智逐步崩解。最終,她只能以斷續的眼神和零碎的詞彙與世界連結。然而在最深的黑暗裡,她的情感仍然堅定——當女兒朗讀劇本片段後,試探她理解了什麼,她輕聲回答:「愛。」愛的力量像一道光,穿越了失憶的迷霧,也照亮了觀影者的心。

在遺忘的盡頭 愛成為永恆

至此,阿茲海默症患者的病程,赤裸裸地攤在我們眼前。原來,當記憶一點點剝離時,方知人存在的價值並不在於知識或成就,乃在於愛與連結。

是否,我們一生所悉心呵護的尊嚴,到生命最後一段旅程,都將難免失落。在驚愕與哀傷之餘,影片提醒我們更加「珍惜當下」。記憶終將褪去,唯有愛,能跨越遺忘的鴻溝;也唯有愛,能讓我們記住彼此。即使有一天,我們忘記彼此的名字,無法再細數曾經有過的歲月,只要有愛,生命就會繼續撞擊出美麗的光彩。

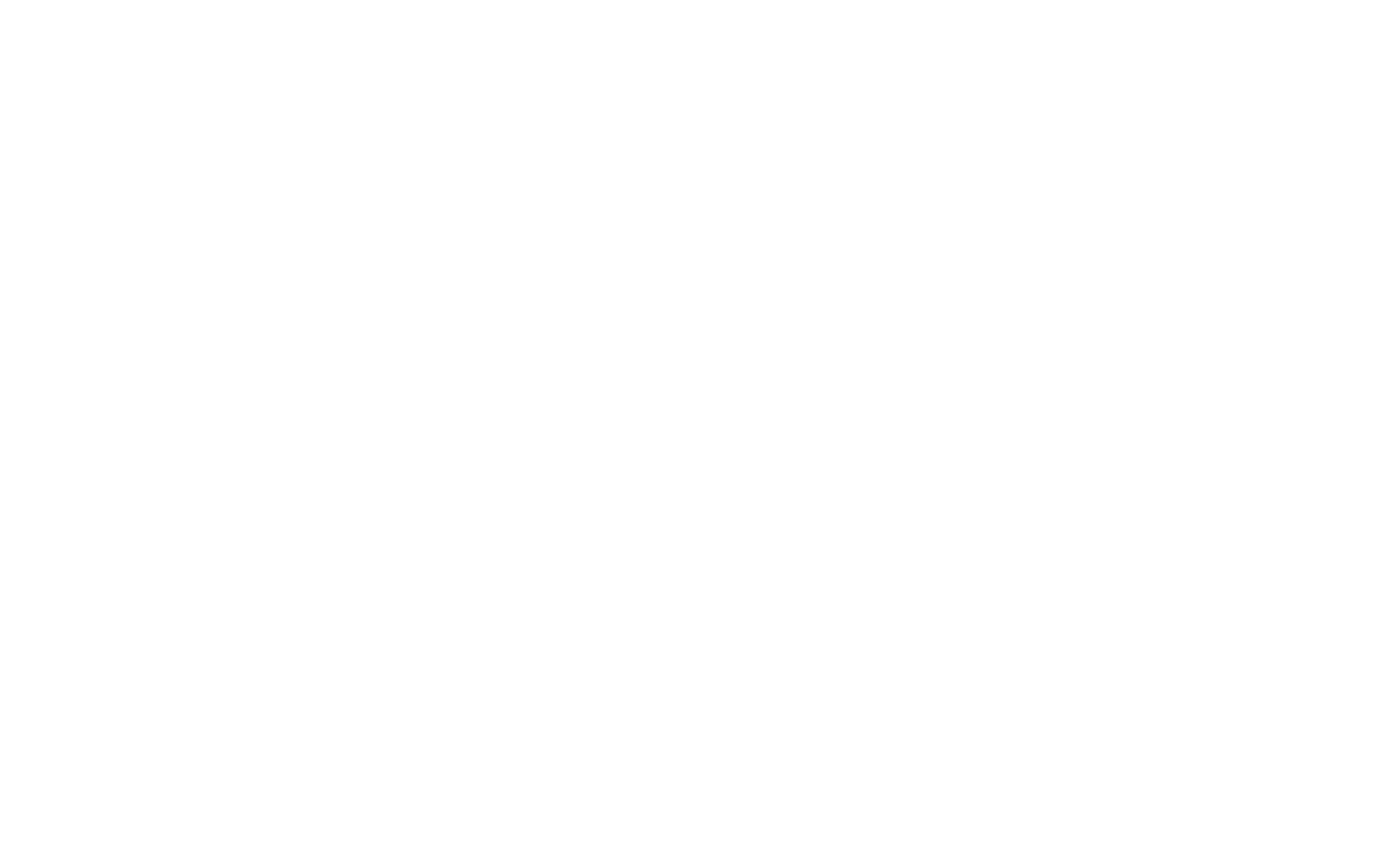

頻道播出時間

10月25日(六)15:00、22:30

10月26日(日)15:00

另眼看電影

在世俗的苦難中尋見神聖——信仰視角解讀《我想念我自己》

當記憶消失,愛仍存留

《我想念我自己》是一部完全世俗的電影—沒有教會、禱告,甚至沒有提及上帝。然而正是在這種世俗性中,我們反而能更清楚地思考信仰的核心問題。當語言學教授愛麗絲開始失去記憶,忘記回家的路,甚至認不出家人時,電影提出了最根本的存在性問題:我究竟是誰?當構成「我」身份的一切—記憶、知識、能力都開始消失時,「我」還是我嗎?

從基督教的角度來看,答案並不在於我們記得什麼,而在於一個更深層的事實:我們是按神的形像受造的。這個形像,不會因疾病而損毀。即使愛麗絲忘記了一切,她依然承載著不可磨滅的神聖尊嚴。

有限之愛指向無限恩典

電影最真實的部分是人際關係在苦難中的脆弱表現。丈夫選擇離開,子女們各有掙扎,朋友們漸漸疏遠。這誠實地展現了人類之愛的有限,卻也讓我們思考:是否存在一種不會因疾病而改變的愛?十字架的神學告訴我們,神選擇在最軟弱、最破碎的地方顯現祂的榮耀。

愛麗絲失去了世俗意義上的「成功」,卻更深刻體現人類的真實處境—我們都是脆弱的、需要恩典的存在。在她的破碎中,我們看見恩典工作的空間。原本與母親理念不合的小女兒,反倒成為最願意陪伴的那一位。

愛,最終是選擇留下與陪伴的自由意志。

苦難中的盼望與轉化

電影沒有給苦難提供廉價的安慰,只是誠實地呈現痛苦的現實。對基督徒而言,這種誠實更有價值,因為真正的信仰從不逃避苦難,而是在苦難中尋找神的同在。當我們從信仰的視角重新審視愛麗絲的故事時,看到的不再只是關於失去的悲劇,而是關於在破碎中發現完整、在遺忘中體驗被記住的恩典故事。

透過轉化的視角,疾病成為讓我們更深認識恩典的機會;軟弱成為神能力顯現的地方。這部電影意外地成為一面鏡子,讓信仰群體看到我們如何能在最困難的處境中,依然可以相信愛的不朽、盼望的真實,以及在一切破碎之上那永不改變的神聖之愛。