教會歷史學者鄭仰恩老師,同時也是教會的神學與教育牧師,所服事的臺北濟南教會也是在日本時代建立。他提到,臺灣基督徒在日本時代,開始成為社會的中堅,臺日基督徒的交流也延續至今。

三個基督徒與日軍的故事

1895年,日本佔領臺灣的一開始,社會出現很多動亂。鄭老師表示,在臺宣教士的日記、書信裡有提到當時還會聽到槍聲,當中也有三個與基督徒有關的故事。首先在臺北城,鄉紳們為了避免城內動亂不斷,決定讓日軍和平入城,背後關鍵人物是李春生長老,扮演類似和平使者的角色。

其二,日軍進佔臺南前放風聲不惜要以武力佔領,讓府城民眾非常害怕。因此商請巴克禮牧師、宋忠堅牧師為代表,帶領日軍和平入城的故事也聞名一時。

第三個故事則令人遺憾。當時在澎湖的林赤馬傳道師(改名後為林學恭牧師),被日軍強迫,帶領日軍坐船進到嘉義布袋;但他被本地臺灣人認出來,誤以為他出賣臺灣人,因此引發麻豆事件,造成麻豆十多位基督徒遇害。「在這樣戰爭動亂的情況下,臺灣基督徒也迫不得已捲入其中。」鄭老師有感而發地說。

臺日分工合作建立教會

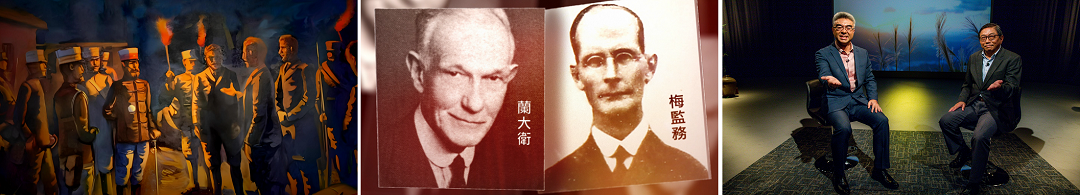

進到日本統治前半期。鄭老師指出,宣教師們在書信中提到,與之前清國統治相比,他們覺得日本人的治安較好、較現代化。日本將軍也認為基督教是對社會治安有貢獻的團體,因此有新一批宣教師來到臺灣,譬如在彰化的蘭大衛醫生、梅監務牧師,帶動中部福音工作很快展開;南部也是如此,在十年裡當地教會信徒增加了一倍。

「其實日本的基督徒,也扮演蠻重要的角色。」鄭老師提到,最早來的軍隊裡就有隨軍牧師,他們很快和馬偕等在臺宣教師接觸,進而做出協議:由英國及加拿大長老教會對臺灣人宣教,日本牧師就專心對日本人宣教,彼此各分權責。所以日本不同教派也到臺灣設立教會。以臺北為例,濟南教會是日本長老教會設立,中山教會是由日本聖公會所設,和平教會則由日本美以美會(衛理公會)設立,東門教會則是聖潔教會(現稱為聖教會)設立。

到了中後期,臺灣人因接受日本教育,日文開始變好,很多臺灣人也開始加入日本人的教會。日本教會後來也為臺灣人設立教會,如濟南教會前身的幸町教會,就在大稻埕設立針對臺灣人聚會的太平町教會。「日、臺教會中間一開始的合作關係,是很美的故事。」鄭老師感恩地說。

日本後期信仰受到逼迫

到了日本統治中期,基督徒在臺灣社會扮演怎樣的角色?鄭老師指出,基督徒後來慢慢進入臺灣社會的領導階層,像畫家、醫生、律師、教授等,成為社會的中堅份子。背後很重要的基礎是基督教的中學教育,當時淡江中學、長榮中學與長榮女中,估計當時培養了近千位的社會領導菁英,在各行各業成為重要領袖。

但是到了日本統治晚期,日本軍國主義的控制也影響臺灣教會,例如牧者被要求以日文講道、接受精神養成訓練(洗腦教育)、在宗教儀式中加入遙敬天皇,最嚴重的是基督教學校被迫帶去神社參拜。鄭老師表示,日本教會本身也面對這些挑戰,當時日本教育部把神社參拜解釋為非宗教的愛國表現,臺灣教會也不得不接受如此說法,宣教師帶著學生去神社。這些都是大環境下很無奈的情況。

信仰深化跨國交流學習

在這當中,我們可以學習到什麼?鄭老師覺得這是一種信仰深化的過程,當時教會面對政權系統化的壓迫,卻沒有預備好如何回應;像那時德國教會面對逼迫時有「告白教會(註)」的興起,足成為借鏡。對臺灣教會來說,不是說一定要抵抗,但至少有一種良心的不服從,當時尚未有這種態度,而這就是教會需要累積學習的智慧。以第二次世界大戰後新一波政教緊張為例,當時就看到教會的信仰良心慢慢被喚醒,也學會如何用愛心說誠實話。

「日本時代跨越國界、跨越文化的基督徒交流合作,這是臺灣教會歷史上第一次的經驗。」鄭老師感恩地說,臺日教會的互動關係,是十分美好的故事,兩國基督徒跨越文化、跨越語言的交流,成為主裡的同工,正是這動盪時代裡的美好見證。

註:「告白教會」是二戰期間興起的德國基督教反納粹運動,堅持信仰純正,勇敢對抗極權統治,成為德國教會抗暴的重要見證。