看看數據怎麼說 想戀愛的多,想結婚的少?

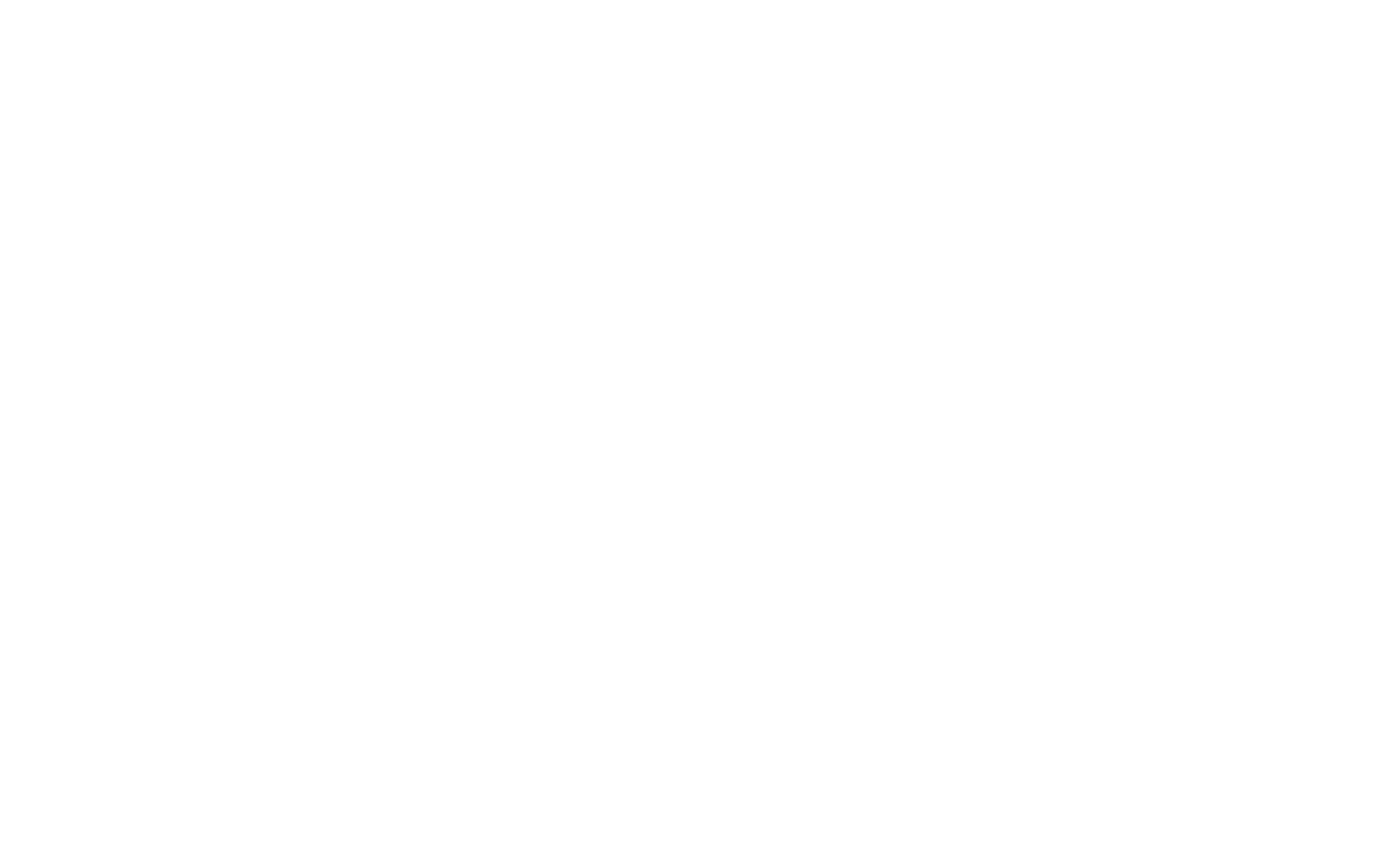

節目一開始,主持人洪英正老師提出社會關於「適婚年齡」的普遍觀念,並引用媒體統計資料指出:18至40歲的年輕族群中,有64.8%期待進入婚姻關係,但卻只有46.9%表示想結婚,願意生小孩的比例更低,僅有39.4%;與此同時,近九成年輕人認為「身心健康」和「做自己喜歡的工作」才是人生中最重要的事。

在這樣的社會氛圍中,青年來賓們也紛紛分享自身的經驗:從家人催婚的壓力、對婚姻經濟條件的憂慮,到自我成長與生活品質的追求,顯示「進入婚姻」早已不是傳統的時間表能夠決定的事。

想結婚?能結婚? 關於結婚的面面觀

Hank認為,大學畢業、工作三年、雙方有穩定經濟、有共同價值觀與信仰,是邁入婚姻的重要基礎;Phoebe則提到:「是否想生小孩」是自己衡量適婚年齡的關鍵,而持續成長的動力比年齡更為重要。

林真則從自己的感情經驗談起,分享自己與交往一年的男友分手後,母親曾發出的關切言語:「妳都幾歲了,怎麼還跟人家吵架,趕快和好!」她坦言:「那段關係真的不適合,我想結婚,但也知道什麼樣的愛情不該繼續走下去。」

青年們的想法反映出對於婚姻更全面的思考:結不結婚其實不是「幾歲」的問題,而是「準備好了沒」、「值不值得走入」的考量與評估。

(註:衛福部國民健康署統計,臺灣適婚年齡為25到35歲)

催婚文化下的壓力與選擇

節目中也進一步探討「催婚文化」,包括家庭催促、婚禮場合親友的詢問,甚至社群媒體上同儕間的「幸福進度條」。Phoebe笑著說:「和男友參加朋友婚禮,敬酒時常被問:『什麼時候換你們?』,只能尷尬而不失禮貌的微笑。」林真則分享:「很多親戚說我太挑,但我寧願單身,也不要勉強進入婚姻。」

這種外在壓力其實容易加深內在的焦慮感。洪英正老師整理出了面對婚姻常見的三種心態:「想卻不能」、「能卻不想」以及「不能也不想」,也提到這反映出不同的自我效能問題,期待能讓大家對自己對婚姻的期望有更深的認識與釐清。

「當我們過度強調經濟條件或完美對象,就會不自覺地延遲婚姻,而錯失了關係中可以一起成長的機會。」身為婚姻裡的資深前輩,主持人錢玉芬老師回憶起她和洪老師當年踏進婚姻時的狀態,「我們那時候經濟與生活不完全穩定,卻因為知道彼此相愛、願意共同承擔,就勇敢走進婚姻。」她也提到:「世界上沒有能夠萬事俱備的時刻,而真正的婚姻,也很難找到100%合適的對象,而是要找到那願意與你一起面對生命中許多不確定時刻的伴侶。」

信仰視角 婚姻是犧牲與成全的旅程

洪老師引用心理學的「自我效能」概念,強調進入婚姻的健康心態,應是:

1. 肯定自己是好的,並且願意成長;

2. 相信對方是好的,並且願意幫助他更好。

婚姻的起點,不在於條件是否完備,而在於彼此是否願意為愛成長。當我們肯定自己是有價值的,也相信對方值得共度一生。若心中有對愛的渴望與婚姻的願景,就勇敢面對、真誠對話,不需懼怕進入婚姻,因為真正的祝福,常常在跨出那一步之後展開。

![]() 洪英正、錢玉芬老師傾囊相授

洪英正、錢玉芬老師傾囊相授

在愛裡找到更好的“我們”!

愛情裡包含了犧牲與奉獻。兩個人要結合在一起,一定要放下某些自己的堅持。而這份放下,是為了成就更美好的“我們”。臺灣有句諺語說:「一枝草,一點露」,聖經也提醒我們:「神的恩典夠你用」。當你遇見那位你愛、也愛你的人時,那就是你的適婚年齡。進入婚姻,最重要的不是外在條件,而是內心是否有健康的心態——確定自己是好的,也願意成全對方。在學習彼此相愛中不斷成長,對婚姻也不必有所懼怕,因為在那裡,你將會看見意想不到的風景。