《家庭八點檔 轉轉發現愛》這次邀請的來賓中,有家屬代表:藝人崔佩儀、陳安儀,醫生與看護代表:資深看護玉燕及馬偕兒童加護病房專責主治醫師田智瑋,及專家淡江大學副教授洪英正老師,來聊一聊陪伴照護家人、病人的經歷,聽聽他們在照護過程中令人印象深刻的故事吧!

調整眼光 事先應對

討論病痛與死亡的相關議題,往往會為家庭成員的關係帶來許多挑戰,但若從聖經傳道書中所提「凡事都有定期」與「生有時、死有時」等角度來看,洪老師提到當家中有生病的長輩需要照顧,無可避免地就會面對這樣的話題。若能趁家中長輩意識還清楚的合適時機,與其討論是否願意接受急救、身後事的安排、財產的分配等議題,既能減少家人不同意見的爭議,也會讓長輩安心。

安儀提到,當初她爸爸感覺到身體狀況不好時,就找子女討論相關議題,因著爸爸事先清楚交代,後來為他處理後事時,兄弟姊妹間沒有爭議,也都按照爸爸的意願順利完成。佩儀說,她的媽媽避諱談論死亡議題,因此也沒機會了解媽媽真正的想法,遇到必須做一些醫療決定時,內心其實很無助也很煎熬。

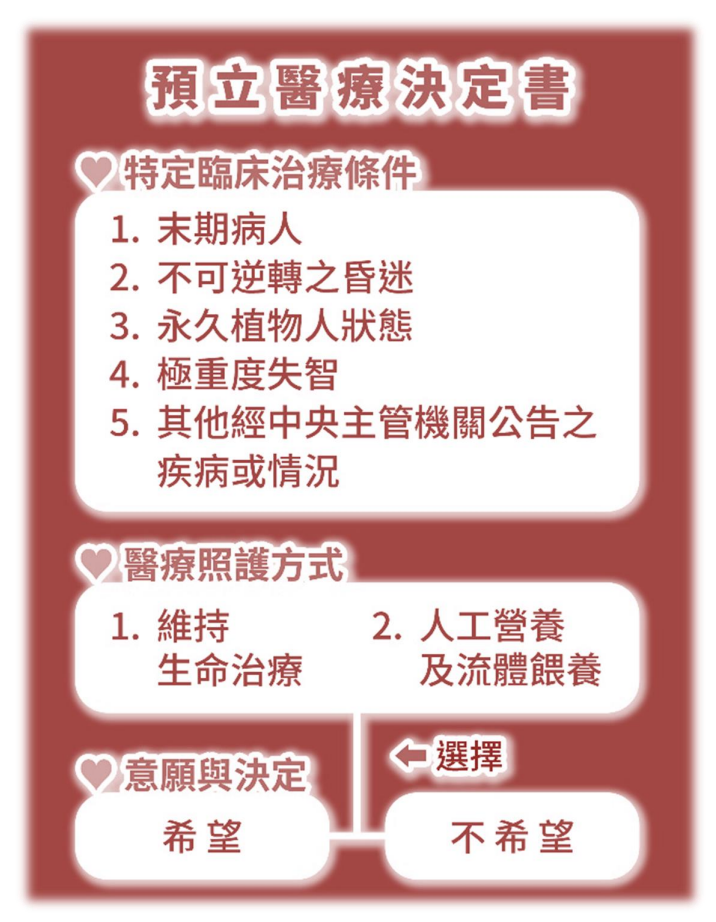

在面對病患的緊急狀況,或是生命瀕臨末期,無法進行任何治療時,醫師會跟家屬討論,是否簽署「不急救(不施行心肺復甦術)同意書」,然而對家屬而言,這確實是一個非常難做的決定。另外,還有「預立醫療決定書」是病患可預先表達自己「希望」或「不希望」接受維持生命治療、人工營養及流體餵養的文件(註)。

毫無血緣卻又情感交織的緣分

醫護人員與看護和病患雖沒有血緣關係,但他們盡專業能力提供照護,也會適時傾聽,這份工作更與病患和陪伴家屬產生了特別的情感與緣分。田醫師說,兒童加護病房的醫護人員有時就像保母一樣,常陪孩子玩遊戲,送貼紙、玩具並給出「抱抱」。他記得曾有位重病住院三個月的孩子,在出院時寫卡片謝謝他,讓他不僅暖心且印象深刻。

玉燕說自己印象最深刻的是照顧一位來自金門的阿嬤,阿嬤的老伴不僅將陪病床讓給她睡,還形影不離地一直陪伴阿嬤,她親眼見證了老夫老妻一輩子的相愛,讓她很感動。

佩儀很感謝看護成為幫手並盡心照顧媽媽,讓她與先生能維持工作並照顧好家庭。安儀將看護當作自己的家人,會為她們過生日、帶她們出去玩、過年過節也會包紅包,感謝看護細心照顧爸爸,爸爸住院時還跟護士說:「她(看護)是我女兒。」

從來賓分享的暖心故事中,除了感受到醫護、看護人員無私付出的精神,也體會到他們與家屬所建立的特別情誼。這些默默付出、細心照顧非自己家人的天使,的確是病患家屬最大的助力。

註:「預立醫療決定書」是年滿18歲以上、心智狀況良好,即可在醫院掛號門診時預先填寫的文件,以便家屬能在符合「特定臨床治療條件」下,依循病患的意願處理。

給需要照顧長輩或病患的家人建議

◆ 淡江大學副教授 洪英正老師

當家中有長輩或是家人臨終時刻,就需要面對死亡與分離的議題,子女們亦可以私下先行討論,當長輩知道子女間有共識,彼此沒有爭執,也較能安心面對未知的狀況。

臨終關懷常提到的「四道人生」,指的是:道謝、道愛、道歉、道別,是提醒我們在最後時刻能與所愛的家人互相表達內心的感恩、未說出口的愛及虧欠,並好好與對方道別,心中就不會留下遺憾。當我們調整眼光從另一個角度來面對分離,修復家人彼此的關係,死亡就不再是咒詛或難以面對的事情,甚至能為我們的生命帶出祝福。

◆ 主持人 高怡平

病痛或死亡往往是一般人難以啟齒的話題,今次除了聽到家屬因著責任和義務照顧自己的親人外,也聽到許多醫療人員、看護無私付出關愛,努力照顧這些非親非故的病患,讓我們有所學習與省思,也為社會帶來了愛與溫暖。

家庭八點檔 轉轉發現愛

頻道播出時間

周一~周四 20:00 (首播)

周一~周四 10:00、23:00 (重播)