跑完步後腿痠到不行,重訓隔天連拿杯子都發抖,運動後的肌肉痠痛,相信是不少人的共同經驗。你對如何預防、處理運動後肌肉痠痛,與分辨受傷的訊號,有正確的認知嗎?

對運動和痠痛的正確認知

許多人認為運動後的痠痛是乳酸堆積所導致,但乳酸在運動後幾小時內就會被代謝,不會持續到隔天。運動後的肌肉痠痛,大部分來自「延遲性肌肉痠痛」(DOMS),通常在24-48小時達到高峰,並持續3-5天。DOMS與肌肉纖維的微小損傷有關,當進行不常做的運動,或運動強度突然增加時,肌肉纖維可能產生微小撕裂,導致痠痛,這樣的痛感對身體無害,且會隨時間恢復。

然而,若運動時瞬間感到劇烈疼痛,或結束後無法走路,就可能是肌肉、肌腱或韌帶受損的徵兆,當下應立即停止活動並尋求醫療協助。若痠痛持續超過一星期,且伴隨腫脹、無力或活動受限等症狀,也應就醫檢查,確認是否有更嚴重的傷害。

許多人為了健康、減重,或者雕塑身材,會誤以為運動一定要越痛越有效,但這並非正確觀念。運動效果取決於持續性與適度性,過度追求痠痛可能導致傷害,反而影響長期運動習慣的建立。因此,關鍵是找到適合自己的運動強度,並逐步提升。

運動痠痛的預防與舒緩

既然痠痛是必然的,我們唯一能做的就是「預防」與「舒緩」。以下是幾個實用的方法:

1.暖身 建議使用「動態暖身」,如扭腰甩手、慢跑幾分鐘、活動肢體和關節,促進血液循環也使肌肉和關節更有彈性。暖身約10-15分鐘,身體微熱、微出汗即可。很多人習慣運動前拉筋,但其實這種「靜態拉筋」未必是最佳選擇,尤其在高強度運動前,可能讓肌肉力量暫時下降,增加受傷風險。

2.運動後的舒緩操 激烈運動後勿馬上停下,要讓強度慢慢降低,如從快跑轉慢走,或從高跳轉輕踩腳踏車,以維持血液循環並減輕痠痛。有人會使用滾筒或筋膜槍來舒緩肌肉,但要留意力道不可太猛,切勿直接拍打關節(像手肘、膝蓋),容易使手肘外側的尺神經受傷。肩頸部位舒緩力道要輕,因為此區域神經和血管較多,容易受傷。 運動後的按摩,重點不在於將肌肉「打鬆」,而是告訴大腦:「嘿,運動結束啦,放鬆一下吧!」運動後兩小時內,進行20-30分鐘的輕鬆按摩,能有效讓肌肉放鬆,減少痠痛。

3.冷/熱水浴 如果有三溫暖的設施,肌肉腫脹可用冷水浴,肌肉緊繃可用熱水浴,一切依自己的感覺調整,冷熱交替也可以。

4.痠痛貼布 市面上貼布分為涼感貼布(舒緩腫脹)與含消炎成分的處方貼布(適合輕微發炎),建議先諮詢醫師再開始使用。

5.縮短時間、降低強度 如果每次運動後都要痠痛好幾天,建議縮短時間或降低強度,不必每次都達到極限,在可接受範圍內保持規律運動,才能更有動力持續。

透過適當暖身、緩和運動、按摩與貼布使用,可以有效降低痠痛並提升運動表現。此外,運動不應以疼痛作為標準,最重要的是養成持續運動的習慣,在安全與健康下,享受運動帶來的快樂。

關於運動後產生的痠痛,你應該知道的事

專家 蘇怡恬醫師

Q:天氣冷熱會影響運動受傷的風險嗎?夏天時期暖身較容易,受傷機率是否降低?

A:科學上確實有研究顯示,夏天運動較不容易受傷,冬天則需注意,尤其在有氧運動方面,冬天氣溫較低,血管彈性較差,高強度運動可能增加心血管風險。因此,冬天運動前更應做好充分的暖身,以降低受傷或心血管問題的發生機率。

Q:運動後感受到痠痛,可以吃止痛藥嗎?

A:當肌肉或肌腱受傷時,身體會啟動自我修復機制,透過纖維母細胞來修復受損組織。根據最新的實證醫學研究,過量使用消炎止痛藥物,會抑制細胞的修復功能,導致康復時間延長。因此,適量服用止痛藥沒問題,但不要因為疼痛就以為要多吃藥才會好得快。

愛+好醫生

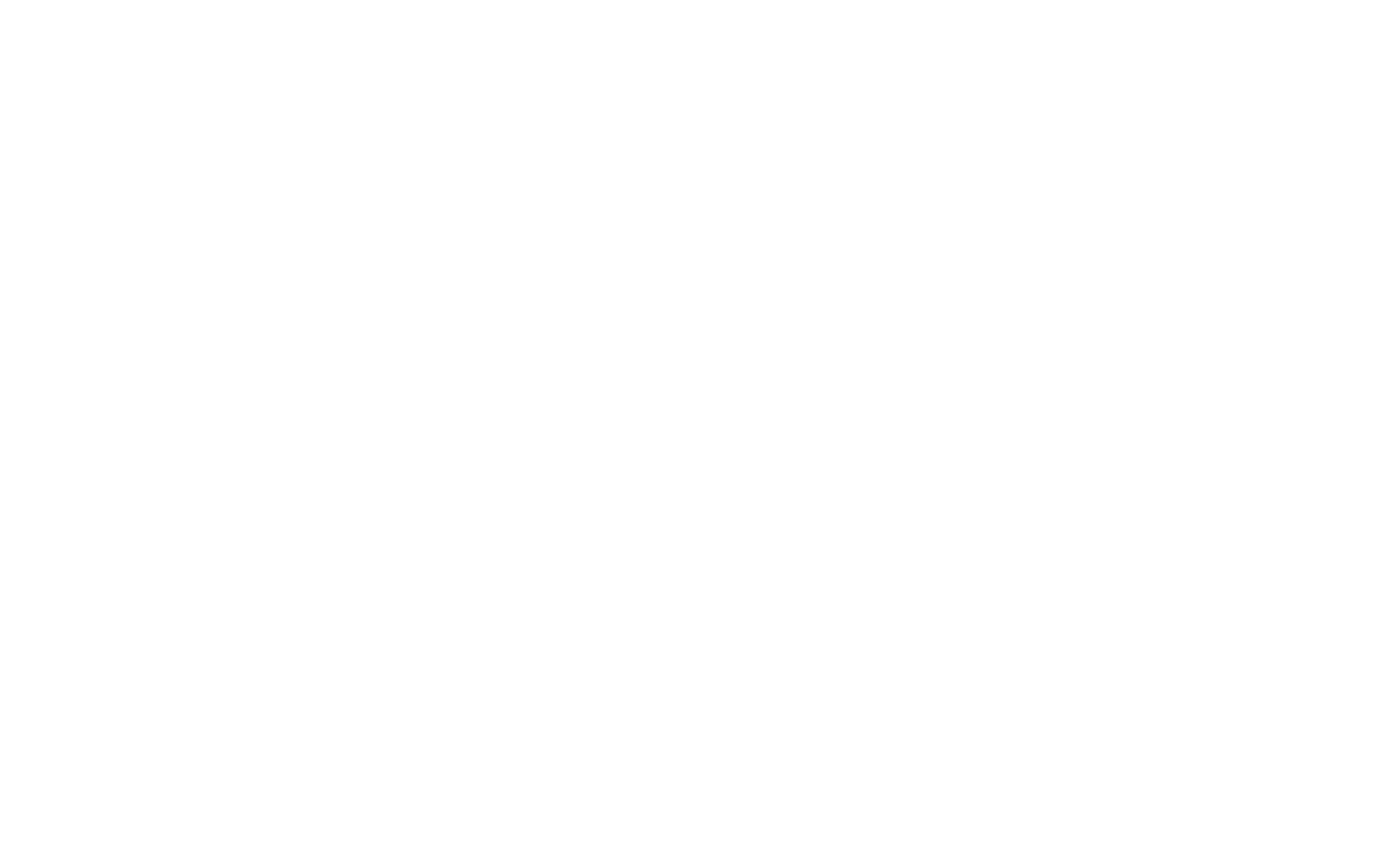

頻道播出時間

周一~周四 19:30(首播)

周一~周四 11:00、周一~周五16:30、周六20:30(重播)