每一年「6分鐘護一生」的子宮頸抹片檢查,讓臺灣子宮頸癌從十大死亡癌症除名,卻被另一個女性生殖系統的子宮內膜癌所取代。子宮內膜癌生發在子宮內層的「內膜」,不像子宮頸癌有工具可篩檢,症狀也常常不明顯,等病人發現異常時,往往已經到了中、晚期。

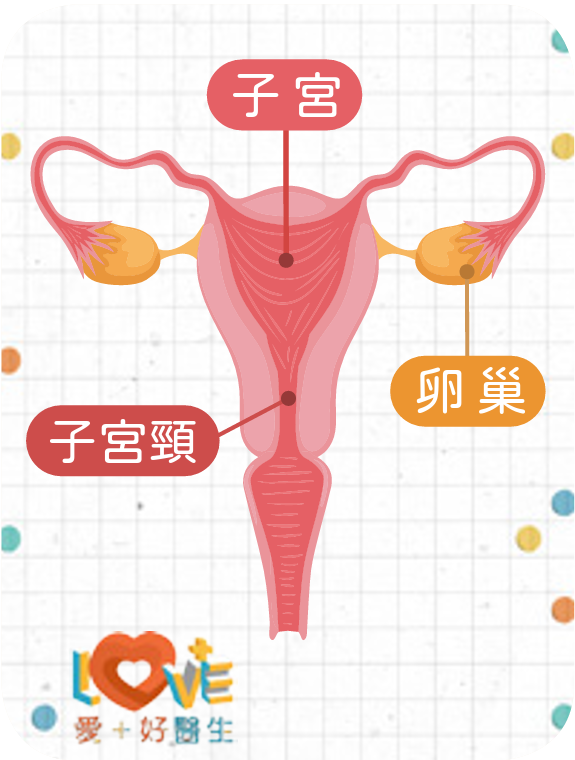

認識子宮內膜

子宮是一個中空的器官,而「子宮內膜」是為了讓胚胎著床而存在。女性停經前,每個月都經歷子宮內膜增厚又剝落,造成經期出血現象。隨著少子化的時代,女性懷胎機率降低,當雌激素長期刺激子宮內膜,但又少有胚胎著床,內膜反覆增生又剝落的循環下,就有機會發展為癌細胞。

子宮內膜癌的發生,與以下幾個因素有關:

• 肥胖(因為脂肪組織會轉化成雌激素,刺激子宮內膜)

• 沒有生育經驗

• 多囊性卵巢症候群

• 糖尿病或代謝症候群

• 月經異常導致長期不排卵

上述這些都是第一型,也是較常見、與雌激素相關子宮內膜癌的危險因子。至於少見的第二型子宮內膜癌,則是與老化、家族基因突變相關,常見於停經後的女性,即便體型纖細也可能發生。

不正常的出血是警訊

子宮內膜癌的生發位置很深,一般抹片測不出結果,以至於目前並無有效的篩檢工具。因此,子宮內膜癌最常見的警訊,就是陰道不正常的出血。

舉例來說,若女性停經後仍有陰道出血、月經周期大亂、經血量忽多忽少、排卵期前後有不明原因出血,或性行為後出血,都需盡快就醫檢查。尤其是停經後的女性,若仍有出血徵兆,一定要立刻請醫師檢查。婦科醫師檢查的方式有:

• 陰道超音波檢查,看子宮內膜厚度是否異常。

• 子宮腔鏡檢查,深入子宮內,觀察內膜是否有異狀。

• 子宮內膜切片檢驗,以作確認。

早期發現 早期治療

若能對子宮異常出血有警覺,大多數子宮內膜癌在第一期就會被發現,只需要手術(通常是全子宮切除)就可以治癒;但若是第三、四期才確診,可能就需要搭配化療、放療或標靶免疫治療,治療過程會更辛苦。整體來說,及早發現子宮內膜癌,五年存活率將高達九成以上,是一個相對可控制的癌症。

如果病人還年輕,想要保留生育能力,癌症只侷限在內膜表層,亦可以考慮使用「荷爾蒙治療」加上定期追蹤,暫緩開刀,讓病人有機會懷孕。不過,這種作法風險較高,需要醫、病雙方謹慎討論與密切配合。

子宮內膜癌雖然不能完全預防,除了認知子宮頸抹片不等於檢測子宮內膜癌之外,還可以從日常生活中降低風險:

•不抽菸,少吃加工食物

•控制體重,均衡飲食,適量運動

•定期婦科超音波檢查(一至兩年一次)

•發現異常出血,就醫不拖延

此外,罹患良性子宮肌瘤的女性非常多,但子宮內膜癌並非由子宮良性肌瘤或息肉轉變而成,因兩者為不同細胞類型,只是剛好都在子宮生成而已,千萬別誤會喔!

關於子宮內膜癌,你應該知道的事

專家 翁嘉穗醫師

Q:從未生育的女性,為什麼是罹患子宮內膜癌的危險因素之一?

A:子宮內膜原本都是薄薄的一層,每月經期結束後內膜開始剝離,然後雌激素分泌時,會使內膜再增生變厚。生育過的女性由於孕期與哺乳的緣故,會有一段時間沒有月經,內膜增生的次數比從未生育的女性少。內膜每增生一次,變異的機率就增加一次,因此未生育的女性較容易罹患子宮內膜癌。

Q:子宮內膜癌分為第一型和第二型,為何又有基因分類?

A:兩者得到子宮內膜癌的成因不太一樣,停經前的患者通常歸類於第一型,與雌激素分泌有關。停經後的患者則屬第二型,與荷爾蒙無關。然而,無論是第一型或第二型,子宮內膜癌都是基因變異所致,現在醫界發現用基因檢驗可以區分子宮內膜癌罹患的類型,而不同類型的復發率和對治療的反應也都不相同。

愛+好醫生

頻道播出時間

周一~周四 19:30(首播)

周一~周四 11:00、周一~周五16:30、周六20:30(重播)