每年10月,公費流感疫苗開打,總會掀起一波「打還是不打」的猶豫期,直到新聞出現名人因流感重症離世的消息,才突然驚醒,衝去診所搶打疫苗。

流感並非普通感冒,儘管流感的衛教不斷,卻總有人因為資訊錯誤或記憶模糊,而忽略接種疫苗與及時就醫的重要性。我們到底該如何正確預防流感呢?

認識流感

流感的病患常常一走進診間,看起來就非常疲憊,測量體溫動輒39-40度,這種「烏雲罩頂」的感覺,就是流感的典型表現。除了疲憊之外,病人會伴隨輕微咳嗽、喉嚨痛,有一半的患者還會肌肉酸痛。

有一項研究指出,成年人上呼吸道感染當天,若是身體虛弱到「一定要請假在家休息」的情況,得到流感的機率相對較高;但那些吃個感冒藥還可以去上班的人,通常可能只是普通感冒。

流感病毒主要分為A型與B型,經常透過飛沫傳染。常見症狀包括發燒、咳嗽、流鼻水、肌肉酸痛、極度疲倦等,B型流感偶爾會引起腹瀉。流感最可怕的不是症狀本身,而是併發症,如肺炎、腦炎、敗血症,以及造成慢性病惡化、氣喘發作、心肌梗塞、中風等。

施打流感疫苗及用藥認知

臺灣地處亞熱帶,流感一年四季都可能出現,尤其是這幾年,幾乎春夏秋冬都有流感,與其猜測流行季節,不如按時接種疫苗,才是根本之道。

通常,公費疫苗優先對象為65歲以上長者、六個月以上孩童至國高中生、高風險慢性病患者、孕婦、醫療人員、長照機構相關人員等。學生是群聚感染的主要來源,接種疫苗可降低傳播風險,也能保護家中長輩與幼童。即使不在公費範圍內,也鼓勵民眾自費接種,共同建立群體免疫防線。

目前常見的流感藥物包括:

■ 克流感(Tamiflu或類似藥物),口服五天,早晚各一次。

■ 紓伏效(Xofluza),一次服用兩顆(80公斤以上服用四顆),適用5歲以上患者。

■ 針劑型:需在醫療院所點滴注射一次。

抗病毒藥物如克流感,最好在症狀出現48小時內使用,才能發揮最大效果。超過48小時後雖仍有效,但效能會打折扣。然而,這些藥物主要是為了縮短病程、減輕症狀,並不能百分之百預防重症或住院。

在大流行期間,若為典型症狀,如高燒、極度疲倦、肌肉酸痛等,且接觸史明確,不一定要快篩即可投藥,因為快篩有偽陰性可能,反而延誤治療時機。疾管署通常會公布公費抗病毒藥物的適用期間,醫師可根據臨床判斷直接開藥與否。

預防勝於治療,接種疫苗是最好的選擇

流感雖然每年不定期都有,但我們只要透過按時接種疫苗、了解及時用藥原則、並保持良好衛生習慣,就可以有效降低流感的威脅。尤其家中有長輩或幼童的家庭,更應重視疫苗接種,保護自己也保護他人。

關於流感,你應該知道的事

兒童感染科

兒童感染科

陳凱威醫師

Q:出國前需要補打流感疫苗,或囤買抗病毒藥物嗎?

A: 這個問題沒有標準答案,但根據研究,流感疫苗的保護力高峰,大約是疫苗接種後三至六個月,如果本身屬於高風險族群(如BMI>30、65歲以上、5歲以下,或正在使用免疫抑制劑),距離上次接種已超過半年,且到流感疫區(國家),可以考慮提前補打一劑。尤其在夏天要前往南半球國家,正值流感高峰的地區,補打一針較有保障,但一般健康成年人則不一定需要。

不建議攜帶抗病毒藥物出國,除非清楚知道自己或家人已確診流感病毒,或必須自備流感快篩(臺灣法規無法私下購買,但有些國家可以買得到),且快篩陽性或症狀非常典型,才需要帶抗病毒藥出國。

Q:禽流感對人類有威脅嗎?

A:禽流感與人類流感病毒表面蛋白不同,主要受影響對象為鳥類,僅在極端的狀況下,透過密切接觸才會傳染給人類。一旦人類確診禽流感後,病情通常較嚴重,但人傳人的風險極低,這方面可以不需要太過擔憂。

愛+好醫生

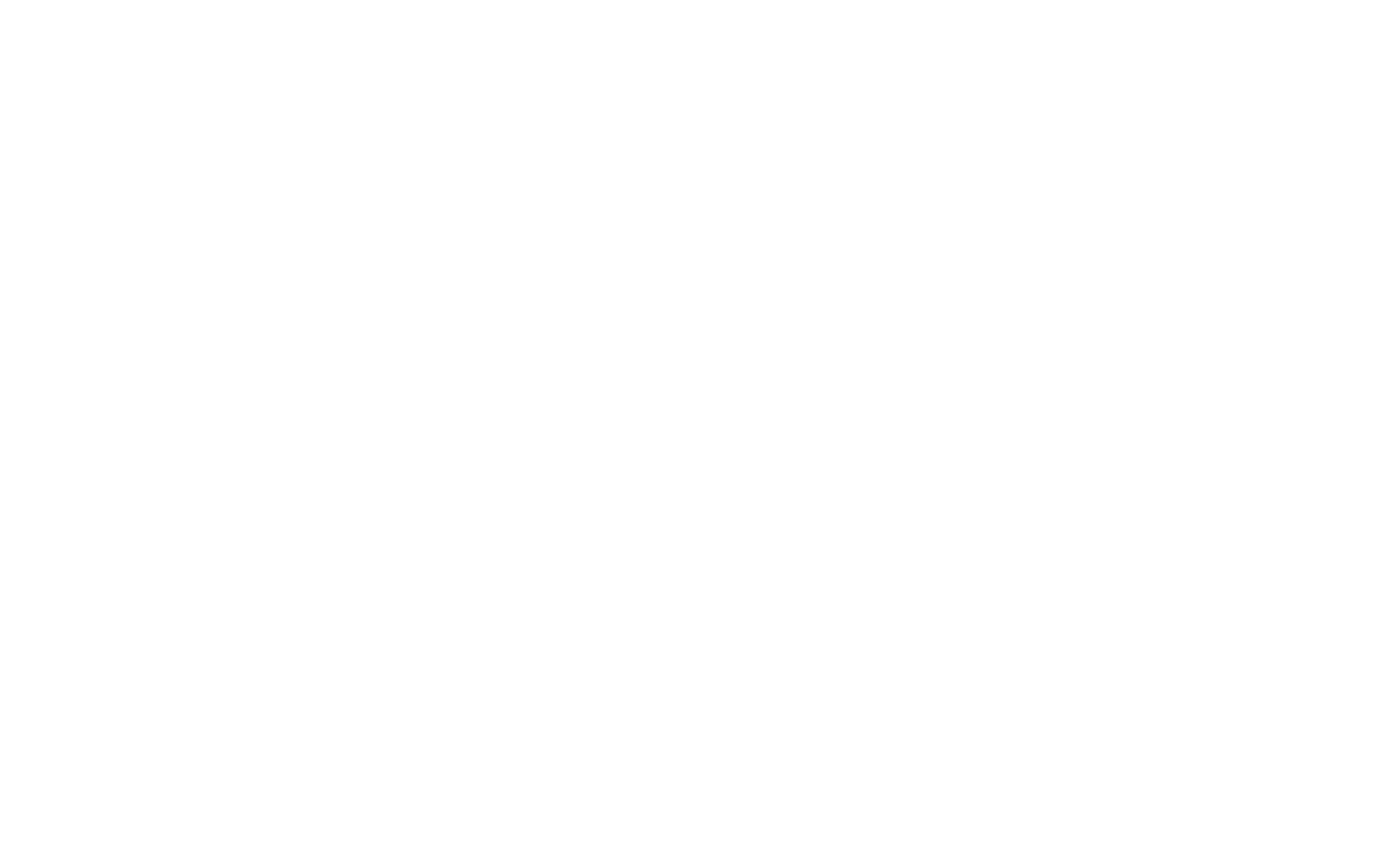

頻道播出時間

周一~周四 19:30(首播)

周一~周四 11:00、周一~周五16:30、周六20:30(重播)